乡关何处---婺源游记

作者:袖袖 来源:故乡 编辑:wangxin

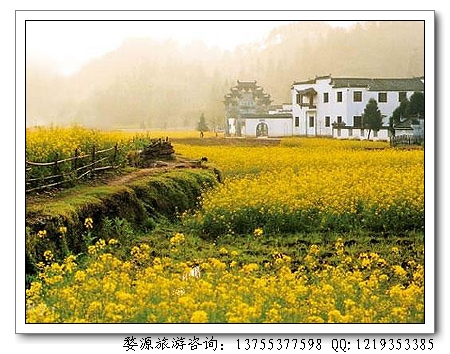

十九世纪初,当梭罗在瓦尔登湖边静读时,身体对自然的返归带来了精神上的“超验”。二十世纪末的中国,乡村亦渐渐成了都市人心灵上的一片飞地,而他们的祖辈在逃离土地的不归路上整整走了一个多世纪 。“在背离自然、追求繁荣的路上,要想想自己的来历和出世的故乡。”(苇岸),我们从何而来呢?土地与乡村,无疑成为我们寻求来路与慰藉乡愁最坚实的本源。婺源,中国最美丽的乡村,这样的注解如同一道清流,突然冲开了我心中板结枯干的河道。不知从何时起,我开始盼望着一次在土地上从容而质朴的行走。

初夏的五月,我在从景德镇奔向婺源的汽车里,想象着那种不曾谋面的美丽,竟有一丝激动。细雨中的公路显得洁净平整,很是出人意料。间或一两辆车从窗外掠过,让人想起伍思凯多年以前那首《寂寞公路》,只是我们奔向的是一个隐没在青山绿水之中,曾经的浮华人世。车入婺源境内,两旁的风物象转换了频道,突然地不同起来。山峦渐渐清秀起来,绿色渐渐浓郁起来,粉墙黛瓦,马头山墙的徽派建筑开始一簇簇地出现在眼前,已是傍晚时分,开始有炊烟袅袅升起,心里默想念着那首老歌《又见炊烟》,想到曾经的歌者已然作古,眼前竟有些迷离。公路外,静静地婺水不知何时开始伴着我们流淌,时而穿过一座寂寂的拱桥或是沉默的廊桥,婺源开始在我们眼前慢慢展开她的山水长卷。

晚八时许,我们到了此行的第一站--清华古镇。整个小镇已被夜色吞没,街巷上空无一人,让我们无从感知它的真实。从城市的灯红酒绿一下置身于浓墨般真实的夜色,竟然有些恍惚。次日清晨,我们6点准时出发,开始走访这座小镇。早闻镇上的居民有早起的习惯,果不其然,除了几步一个的早点摊,更奇的是不到7点,竟有家电商场开着大音箱开始营业了。按图索骥,我们一心想看看晨光中的宋代古桥--彩虹桥,这时,天空中又开始飘起了濛细雨。在路人的指点下,绕过几座斑驳的老屋,在一片菜园的远处,一座沉稳而又不失盈秀的木质廊桥轻轻地跨在四座覆着青草与美人蕉的船形桥墩上,静静地俯看着烟雨轻尘的湖面,不知昨夜微雨又为它留下了怎样未能了结的梦。桥下的水面波澜不惊,只有纤纤雨丝不时轻敲着它的宁静。这片湖水古有“小西湖“之称,想象着春季油菜花开,倒映着满湖的金黄,撑篙泛舟,向青草更青处漫溯,感受一番“两水夹明镜,双桥落彩虹“的意境,会是何等的惬意。只是这个季节,油菜已结籽,除了一片的葱绿,难得见到其他的色彩,凭添了些许遗憾。踏上廊桥,脚下的木板发出咚咚的响声,怕是要惊扰了古桥千年的遗梦了,心里有着小小的不忍。桥内有两处粉墙阁亭,一处设石头桌椅供人休憩,一处设神龛供人拜谒。远古时期,这里的土著属三苗部族,因此,神龛中有一处供奉着夏禹的牌位。想象桥中曾经的人流驿马,只能嗟叹岁月如流水,功名若尘土。凭栏远眺,层层叠叠的寻常人家在雨幕中显得古朴而又清新。一架水车兀自在水边静立着,与廊桥相对,不知转过多少似水流年。走下廊桥,转回镇子,不知觉地竟是踏在唐时的古街巷之中。脚下的石板路在雨水的冲刷下透着冷冷的清辉,如岁月的眸子向我们张望。两旁破旧的老宅中偶尔夹杂着砖雕精美的石库门宅第,只叹是:旧日王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。走过恒古的巷陌,一阵热烈的打击乐又把我们唤回了现实,在我们渴望内心的宁静时,这里的人们多少有些厌弃了日复一日的单调生活。在他们的家园成为我们眼中的一道风景后,一群群远道而来的红男绿女却装饰了他们的梦,当黑白的梦境开始着色,不知他们将要失去什么,而我们又会失去什么。镇中心小学的苦槠树也是小镇的一大骄傲,据说已有一千二百多年的历史了,唐开元年间就已生长在这。树干粗实,枝桠有力,造型颇为肆意张狂。当然,傲视了千年的波谲云诡,兀自岿然不动,日子在它面前一页页翻过,在它身上凝固成历史,此种造化非人类所能及。不过,人类意念上某个小小的偏差,却完全有可能将它扼杀。也许是由于树根上的地面浇灌了水泥,苦槠的叶子显得有些稀疏,远不如路边随处可见的老樟来得浓密。只能在心里为它祈祷:再守一个千年吧,或许那时的人们能够读懂你所有缄默的含义。

在晨光中走完了清华小镇。八时许,我们坐上了开往沱川方向的包车,前往理坑。一路的茂林修竹,水流濯濯,岸边垂了腰的古樟和溪中悠然嬉水的小鸭,远处薄雾笼罩的粉墙黛瓦的村落,不时暖暖地触动着我的心房。我用眼睛贪婪地汲取着这一切,将心灵放飞在这一片钟灵毓秀的古地上。理坑多官宅府第,明清时期为甚。一个年纪尚轻的姑娘作了我们的导游,在一条条寻常巷陌中穿行,常常是一驻足一抬首,便是一座粗头乱服难掩其势的陈年老宅立在我们面前。我们依次参观了司马第、驾睦堂、九世同居楼,天官上卿。“天官上卿”其实还有一个诗意的名字叫“云溪别墅”,是明末吏部尚书余懋衡接待贵客之处。现在被辟为旅社,卸了行囊,在那张百年古榻上梦回前生,叹一句“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井残垣”的无奈,却也不枉了这旧时府第一行了。让人遗憾的是明代工部尚书余懋学的府第竟然只残存了一面书有“尚书第”的门枋了,让人无缘得见当初的风范。第一次那么近距离地注视这些百多年前的典型徽派建筑,竟然说不出更多的话来。翘角飞檐,石库门坊,水磨青砖、雕梁画柱,最让人称绝的是徽派的“三雕”艺术,门坊上的石雕、门面上砖雕、和屋内梁枋窗楹随处可见的木雕,让人叹为观止。雕刻内容多为戏曲诗词,鸟兽花草或是各种装饰图案,神形兼具。让我记忆尤深的是“九世同居楼”门楼上的“九世同居”图,当中寿星慈眉善目,小童憨态可拘,两侧九人各个神态各异,却不掩其欣欣然之色。和今天世人的浮躁与功利相比,古人从容雅致的生活多少让人艳羡。一砖一瓦,一石一木都被当作艺术品加以琢磨,使其焕发出质朴的光辉,让人何其动容。今天的我们在拥有了越来越多机关巧妙的技术用品来包装生活之后,却逐渐丧失了一花一木总关情这种内心最柔软细致的东西。而就算这些让我们现在的心灵还有所慰藉的沧海遗珠,也都还是当地纯朴的百姓为了留下祖宗的东西,在文革期间用黄泥抹上,才得以流传到今的,仍不免有许多精美的人像雕刻被削平了脑袋。不幸的是,直到今天,拆古城,建新城,仍然有人不停地重复着这种无知,如果说当时的行为是近似于一种“集体无意识”的话,那么如今的这些人不可谓之不清醒,他们在有识之士苦口婆心之余竟还能一意孤行,足现无知有时是多么擅于伪装,只是一旦剥开现实与功利的外衣,它的面目尤为狰狞。有朝一日,我们可能掏空自己的内心仅存的一丝感性,而后辈心灵也将永远的沙化。

午后的第一站延村是茶商名村,村中房屋皆为清代商贾所建。村内小路均为青石板铺就,其实不只此地,婺源的村镇普遍如此,这与中国其他的乡村是颇为不同的,其古时的富足由此可见一斑。历史上的婺源文风鼎盛(朱熹即诞于此县),许多商人是从此地出走弃文从商的儒商,因而他们的房子也颇有人文色彩。同为徽派建筑,商宅的建筑风格与理坑官宅自有异曲同功之妙,其用料布局装潢均十分相似,但商宅毕竟是商宅,其门面竟然都形同一个“商”字,点横竖撇无一遗漏。古时重官轻商,人人皆想商而优则仕,所以门楣上多留一处空白,寻思着将来可书上“某某府(第)”之类的大字,以光耀门庭。延村附近的思溪也是一处古民屋村落,村内的“敬序堂”以拍了电视剧《聊斋》而甚为出名。该座古宅保存的相当完好,厅内高深繁复的藻顶,天井上方四面的回廊护栏,颇显霸气。而另一处据说有着96个不同字体“寿”字的民居竟被我们漏去,遗憾之情无以复加。村口亦有一座木质廊桥,名曰“通济桥”,建于明代,规模自是不能与“彩虹桥”相比。但如果说“彩虹桥”是“出尘”的,那么“通济桥" 则是“入世”的,一群村民闲坐其中,凭添了份亲切。

离开思溪,今天的行程便暂告一段落了,我们驱车赶往婺源县城所在地--紫阳镇,明天的行程是以它为起点的。雨中的紫阳镇竟然挤满了游客,我们四处寻酒店而不得,只好住进了一家刚刚试营业,连油漆味都未散去的准“酒店”。不知这种热闹,对这恬淡小城是幸抑或不幸。紫阳镇同样依山傍水,相当清秀质朴。婺水从城中穿行而过,水的两边一处是如小家碧玉的古民屋,一处是似大家闺秀的新楼房,相同的是它们一样的都是粉墙黛瓦,翘角飞檐,一新一旧相映成趣,相得益彰,很好地保留了古城风情,又不失生气。婺源人崇学重教在紫阳尤可得见,这里的县一中,镇中心小学门面都十分大气,里面的教学楼也都有着相当的规模。在这里求学生涯应该是很值得回味的吧,可以看山、可以戏水、可以细听长辈发思古之幽情、可以静静感应血液中流淌的贵族气质。不由地羡慕起生活在小城的人们:他们得以在自己世代传承下来的文化中生活,虽不富足,却气定神闲;而在我们的城市,每一幢建筑都有一张陌生却毫无生趣的面庞,它们如入侵者般无知而自大地伫立在城市的各个角落,而真正本应属于这座城市的一张张鲜活面孔却象土著般被人驱逐毁灭,于是我们渐渐丧失了来路。“世界先是变丑,然后熄灭”,如博尔赫斯所言。

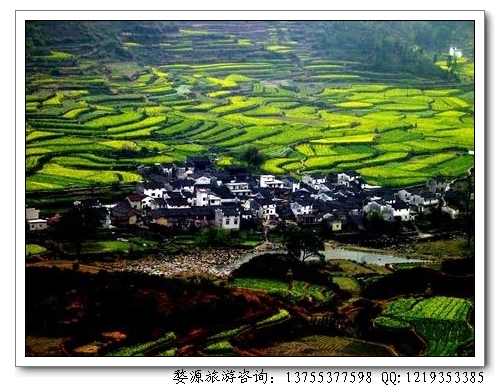

一夜无梦,清晨醒来,才发觉屋外的雨越发的急了,带着一丝遗憾上路了。车往晓起方向开去,沿乡间小路伴水而行,才知道“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇”。一路蜿蜒,犹如行走在山水画坊,不似西子,却多了分天然去雕饰的韵致。兀见一座三面环水的村落,如一位白衣飘飘的佳人在水一方,和着天光云影,古木修竹倒映水中,它离我那么近,却让我惊艳得不敢置信。车渐行渐远了,望着这片碧水芳洲上空慢慢腾起的屡屡炊烟,忽然想到“暖暖远人村,依依墟里烟”,或许,这一切只可遇不可求,正如武陵桃花源般的难得。车到晓起,才知又是走访古宅,多少有此懈怠。不过,若理坑、思溪多有水乡风情的话,那么晓起无疑更是一派田园景致。溪边的水车,渠中的红鲤,一片片刚刚栽下的禾苗和古树浓荫掩映下的远方村落,美得那么自然。在从上晓起到下晓起的路上,需穿过一片田埂,确切的说,这已经不能算田埂了,因为我们脚下踩的是明清时代铺就的青石板小路,小路的中间留着深深浅浅的独轮车的轧过的车辙,嗅着青青的禾香,不期然却升起“飘飘何所似,天地一沙鸥”的豪情,只是心中明白,我们永远只是城里一只渴望回归山林的倦鸟,只能在高楼的巢穴里蜗屋,想来是何等的不甘啊,却又何奈?别了晓起,我们趋车上山,一个个村落在我们的视野里变得越来越小,而一座座梯田开始层层叠叠地盘恒起来,车到半山的一个小村,我们下车俯瞰江岭风光,雨后的薄雾在身边环绕,山下的风光时隐时现,小小的村落象身着绿色绫罗的空谷佳人,在云遮雾罩的山谷中婷婷而立;而一抬首,惊见远处的山间赫然隐着的另一簇村落,却又如仙人般地飘逸出尘。在满目滴翠的初夏时节,我不由艳羡起这里油菜花开和映山红遍的春季,听说此时的江岭才是最美的。“春归何处”?,多想“唤取归来同住”!

回到晓起,正值午膳时间,觅得一“老屋饭店”,进去一看,还真是名符其实,一座修缮一新的老宅,楼上设有客房,厅堂中立着几张枣色八仙桌,天井下是一方鱼池,浮着几株水浮萍,几条红鲤穿行其间,墙上的书画卷轴多是介绍婺源风情特色的,显得颇有韵致。菜也颇为地道,大家都赞到这是两日来吃得最为惬意的一顿了。饭后,车原路返回,转到汪口,这里的俞氏宗祠声名远扬。祠堂面对一片开阔的稻田,立在门外,已能感觉它的雄伟威严。古时妇女不得入宗祠,可今天,我们非但进去了,还四处溜达,呵呵。只是,中门还是走不得,只得入偏门了,这中门得到宗族祭祀才能打开,一年区区三次而已。不过,中门边立着两个扁圆柱形的石墩和门梁上十二个伸出的木质圆柱倒是引起了我们的兴趣。一问才知,这就是所谓的门挡(当)和户对,看来中国文化是相当具象的。祠堂内空空荡荡,似乎不及昨天看的江氏敦贵堂来得热闹,不过,也正是凭了一种空旷,让我们很好地领略了它的不凡气势。专家誉其为“艺术宝库”实不为过,建筑为清代的中轴歇山式,地面为青石板铺就,由山门、享堂、后寝三部份组成。其斗拱、脊吻、檐椽、梁枋、雀替、柱础,无不考究形制。凡木质构件均巧琢雕饰,细腻纤巧,精美繁复(摘自婺源风物录)。立在这样一座建筑当中,仰头四望,除了叹息自己的贫乏,我无法寻得更合适的言辞去形容它,工匠们在一切落得刀的地方精雕细刻,或人或神、或鸟或兽,或花或草,满堂生辉,可以想象当年它描朱镶金时的富丽堂皇。俞氏宗词至今仍然香火不断,我们正在对其赞叹不已时,一位远道而来的俞氏后裔勿勿而来,点燃香烛后便跪倒在地,时泣时歌,物我两忘。我们这群外来异姓顿时停止了喧哗,将整个祠堂的肃穆与安宁交还给这位悲怆的男子,愿他不虚此行,找回他的精神家园,解开他的不平与疑惑,此生不再无助。

告别汪口,此行便只剩最后一站--李坑了。车停在村口,远远望去,果然就是一派小桥流水人家的景致。乍一看,与理坑有几分神似,却又多了几分的婉约细致和寻常人家的亲切。一座座白墙黛瓦的斑驳老屋密密地挨着依水而立;青石板的小路沿着水,沿着街巷铺陈开去;这里的小河辗辗转转,河上的小桥有规规举举的石拱桥,也有乡里人图方便随随意意搭着的小木桥,大家各得其所,轻松写意。每户人家推门而出,或前门或后门或偏门,总能找到自门前过的水路。沿河岸拾级而下,便是一块洗衣的青石板了,日复一日,多少少女在这一块块浣衣石上从日出到日暮,从青丝到白头。“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,今天的李坑可能再也不会有这样的场景了。雨中的小河除了急急流淌的水声外,一切都是那么沉默,一条彩船静静地泊着,半沉在水中的浣衣石寂寞倾听河水的自语。这一路走来的每个村落,已经很难得见到年青的浣衣女了,更别说壮年的汉子了。水乡的诗意也许只在我们这些看客浮光掠影的勿勿行走中才得以洋溢,而这里的年青一代,也许仅仅是为了将来不用尽日泡在水中用力摔打着衣服,不用终日播种捕鱼,纷纷离开了这里,到外面去寻找他们眼里更精彩的一切去了。幢幢老宅里都只留着老人与孩子,和墙上一张张青春的脸。他们在照片里都笑得那么满足,他们的父母与孩子也都那么的骄傲,我们除了叹息这里的山水屋舍渐渐地失去灵气,是否也该体恤地祝福他们眼里更美的生活呢?李坑也有一些颇有典故的老房子,循着路标,随意推一扇门走入,竟是一幢有四面回廊(美人靠)的大宅,没有导游跟着,倒很容易地成就了我们的虚荣心,五个女人嘻嘻哈哈挤成一团,寻思着集体做一回“美人”,才发觉,深闺佳人远不是我等可以效颦的,侧身轻倚,手托香腮,凝眉颔首,浅笑盈盈,呵呵,真是折煞了我们这些大大咧咧的现代人了。真不知妆楼里佳人的香魂是不是见笑了,只是应该会原谅我们的笨拙和无知吧。“庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数”,或许,她却羡慕我们的自由?

“从容质朴的行走”在两日的奔行中演变成另一种浮躁,行走时一次次瞬时的触动与感悟却因最终的无迹可寻而成为遗憾,也许这便是都市人的无奈了。 “八分半山一分田,半分水路与庄园”,读了这句诗,才知我们仅仅窥得婺源全景的一斑。气势磅礴的鄣公山、朱子种樟的文公山无缘亲历;二千鸳鸯齐聚的鸳鸯湖无缘得见;而“三十六桥半”的古桥之村桃溪也被错过,只能喟叹身不由已,不过,却为下一次相见悄悄留了注脚。但愿,那会是一次别样的行走,一次真正的复归。

|